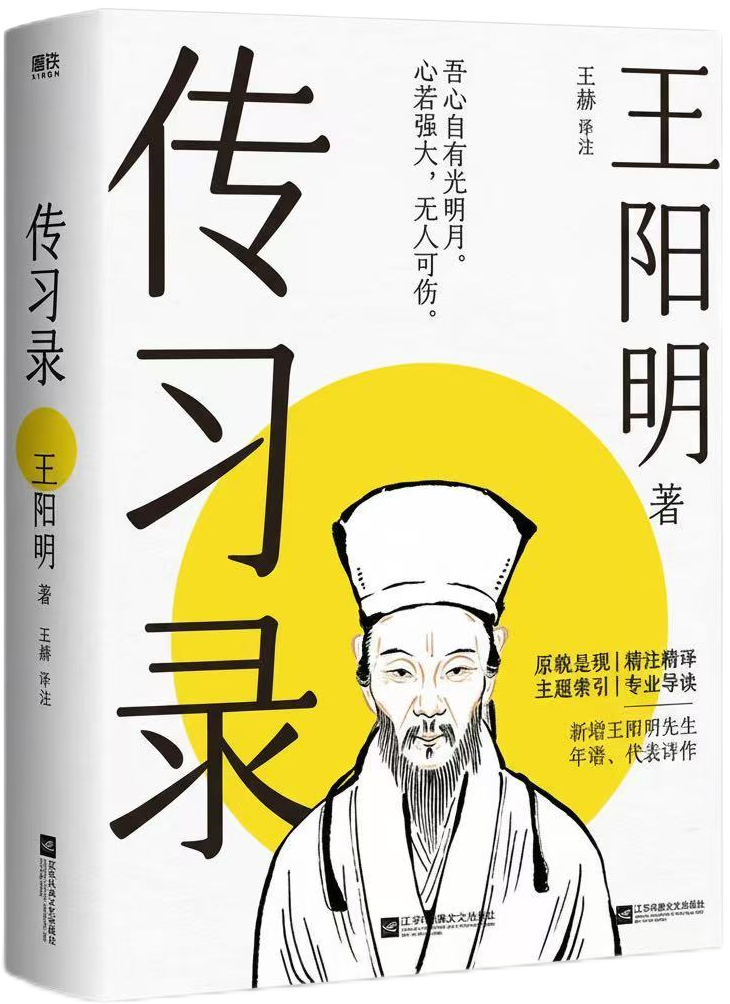

传习录

[明]王阳明 著,王赫 译

出版时间:2024-03

出版社:江苏凤凰文艺出版社

ISBN:9787559478009

书籍介绍

《传习录》是王阳明的论学语录和书信集,通俗且集中体现了阳明心学的核心观点,是了解阳明心学的入门书。本书以明代最精良的权威版本为底本,在此基础上由专业学者精心制作了白话翻译和字词典故注释,译文简明通俗、准确深刻,符合当代读者的阅读口味和习惯。与市面版本相比,此本新增王阳明思想主题阅读索引、王阳明心学核心诗词、王阳明年谱,以及长达万字的导言。是王阳明粉丝和国学爱好者的优质读本。

作者介绍

王赫,山东安丘人,文学博士,南京大学文学院特任助理研究员,研究方向为古代经典与思想文化。在《历史语言研究所集刊》《文献》《中国经学》等期刊发表论文多篇。

书籍目录

传习录序(门人徐爱撰)

传习录上

徐爱小序

徐爱录(凡十四则)

徐爱跋

陆澄录(凡八十则)

薛侃录(凡三十五则)

传习录中

钱德洪序

答顾东桥书(凡十二则)

启周道通书(凡七则)

答陆原静书(凡四则)

又(凡十三则)

钱德洪跋

答欧阳崇一(凡四则)

答罗整庵少宰书

答聂文蔚

答聂文蔚二

训蒙大意示教读刘伯颂等

教约(凡五则)

传习录下

陆九川录(凡二十一则)

黄直录(凡十五则)

黄修易录(凡十一则)

黄省曾录(凡十二则)

钱德洪录(凡五十七则)

黄以方录(凡二十七则)

钱德洪跋

《传习录》主题索引

一论心

二论人性

三论知行合一

四论良知和致良知

五论万物一体

六论动与静

七论修养功夫

八论生活中的道理

九论圣人和古人

十论佛教和道教

十一讲《大学》

十二讲《中庸》

十三讲《论语》

十四讲《孟子》

十五讲《五经》

王阳明生平简编

王阳明诗选

……

精彩试读

朱熹和王阳明的时代相差三百多年,在中国历史的长河中并不算太久;要理解阳明学,必须先对朱子学有最起码的认识,因为王阳明的思想是在扬弃朱熹思想的基础上形成的。

从今天的眼光看,朱熹毫无疑问是一位大哲学家、大思想家,但同时朱熹也是一位大经学家、大学者。朱熹格外重视古典文献,他把孔子的“六经”重新整理成“四书五经”,恨不得把经书挨个儿注解一遍——所以他作了《四书章句集注》《四书或问》《周易本义》和《诗集传》,而生前来不及作的《书集传》和没做完的《仪礼经传通解》由后辈们接力完成;此外,朱熹还参考《仪礼》《礼记》等编成《家礼》,参考诸书编成《小学》,参考理学前辈的著作编成《近思录》,将司马光的《资治通鉴》改编成《资治通鉴纲目》,又作了《楚辞集注》……朱熹为什么要研究这么多书,编著这么多书呢?因为他认为这就是《大学》所讲的“格物致知”。理学家认为,万事万物从根本上说皆是一理;但在这个基础上,朱熹认为学者首先要研究具体事物的道理,这叫作“即物穷理”,在积累这些道理的过程中,才能豁然开朗,一通百通,领悟最根本的天理。朱熹“格物致知”的范围原则上没有限制,一草一木、一禽一兽都有其道理,比如懂得了动植物生长繁育的规律,才能发挥仁德,爱护生命;但是从实际上讲,朱熹认为天下道理的精华基本都写在圣贤书里了。因此对他来说,“读书穷理”是“格物致知”最简单、最实际的方法;在朱熹看来,一个好的思想家,几乎可以说肯定是一个大学究。

而王阳明则显然不同:关于“四书五经”等儒家经典,他没有留下任何一部研究专著。这是为什么呢?王阳明认为:“盖‘四书五经’,不过说这心体。”用一句话、一个“心”字,就把“四书五经”的道理概括尽了。朱熹说“天下之物莫不有理”,然而王阳明则斩钉截铁地说:“心即理也。天下又有心外之事、心外之理乎?”这一句“心即理”,就是王阳明和朱熹最本质的区别。翻开这本《传习录》,我们可以发现,王阳明不是不讲“四书五经”,他对经书中的典故和句子信手拈来,但目的并不是解释经书本身的意思,而是引用经书来阐发自己独特的观点,这也就是所谓的“六经注我”;王阳明也不是不讲“格物致知”,然而他讲的“格物”可不是格“天下万物”,而是“去其心之不正,以全其本体之正”,其实就是“格心”,所以阳明学可以叫作“心学”;他讲的“致知”也不是“穷理”,而是“致良知”——“良知”也就是我们上面说到的“良心”,这个概念的提出,标志着王阳明晚年思想的完全成熟,在本书中,“良知”成为下卷的最核心概念。

顺着朱熹的“即物穷理”学说,是有可能走上近代科学技术的道路的;然而,在王阳明看来,学者需要学习的内容不是天文地理、工农政商等知识和技术,因为他看到太多人用这些知识和技能来争名夺利。在王阳明看来,学者的最高目标是做“圣人”。而宋明理学先讲“内圣”后讲“外王”,也就是说做圣人的首要任务是道德修养。如果怀着这个目的,再拘泥于程朱学派“一草一木皆有理”的说法,那可能会走到死胡同。所以,据王阳明自述,他年轻时听了朱熹的学说,认为做圣人需要格天下之物,就挑中了院子里的竹子去“格物”,七天七夜不但什么都没“格”出来,反而累得害了病。直到明武宗正德年间,三十多岁的王阳明因为反对当权的宦官刘瑾,被放逐到贵州龙场,在边陲住了三年,才领悟到“格物”的功夫不是去研究客观事物,而是修养自己的身心。抛弃朱熹“格物致知”学说之日,也就是阳明心学成立之时:“格物”变成了“格心”,“致知”变成了“致良知”,儒学的关注点在阳明学中转向了内心世界。

这种内在转向的哲学意义,在于充分地强调了人的道德主体性。什么叫道德主体性?如果说朱子讲的道德包括“要我做”,那么王阳明讲的道德就完全是“我要做”。比如按照朱熹的说法,学到了经书上讲的孝顺父母的道理,就可以按照这个道理去孝顺父母;了解了动植物的生长规律,就可以按照这个规律去爱护生命。但在王阳明看来,我们的道德既不是由圣人的权威决定的,也不是由客观规律决定的,“都只在此心,心即理也”。也就是说,道德法则不在身外之物,而只在自己的内心,这就不再是“要我做”,而是“我要做”。

读者朋友们可能会问:我为什么要做?“摆烂”不可以吗?堕落不可以吗?阳明会告诉你:不可以,因为“摆烂”和堕落不是人的天性,不是我们的心之“本体”。“本体”既可以指事物的本质,又可以指事物本来的样子。阳明认为,心的本质就是良知,而良知本来的样子是纯天然、无污染的;“良知只是个是非之心”,也就是说,它知道是非对错,是我们的道德法则。“致良知”的“致”有“实现”的意思,所以“致良知”要求我们按照良知去做事。

阳明认为良知“本体”是我们每个人天生就拥有的,所以他强调,人人都有做圣人的潜质。他鼓励自己的学生说:“你胸中本来是个圣人。”学生们听了后,出去逛街的时候就看见“满街人都是圣人”。这就是一双发现人性中真善美的眼睛。儒家对道德修养的要求极高,而后代人将“圣人”抬到至高无上的位置,让人只能膜拜而无法企及;阳明学的贡献,就是给予道德主体充分的自律和自由,摆脱了朱子学派“格物”功夫的烦琐,帮有志者重拾“做圣人”的这一份自重、自立、自信和自强。