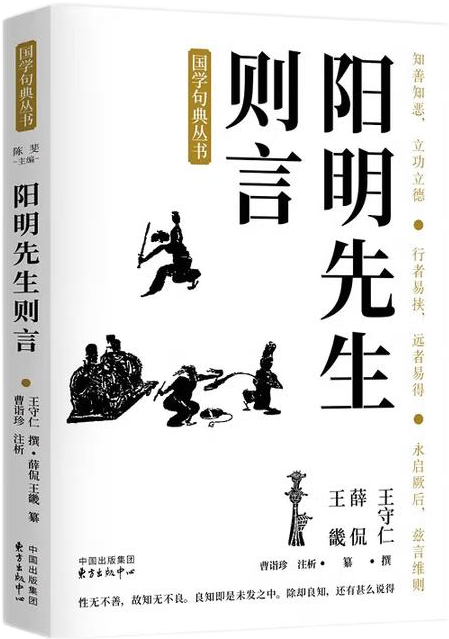

阳明先生则言

王守仁 撰,薛侃 王畿 纂,曹诣珍 注析

出版时间:2023-08

出版社:东方出版中心

ISBN:9787559478009

书籍介绍

《阳明先生则言》是王阳明语录、文章的精选,由其弟子薛侃、王畿编辑。书中以“则言”的形式,呈现阳明的思想精髓,以此传播阳明心学。阳明学说博大精深,卷帙繁重,若通读全集,对普通学者而言,确实存在时间、精力的限制;倘能萃取精华,使学者在较短的时间内即能领略纲要,功莫大焉。

作者介绍

曹诣珍,浙江工商大学人文与传播学院中文系教授,北京师范大学文学博士。主要从事中国古代文学、中国古典文献学等领域的研究。主持的代表性课题有:国家社会科学基金项目“江浙文人游幕与清代西南文学发展关系研究”,教育部人文社科年度项目“清代文人游幕与西南边地文学发展关系研究”等。

书籍目录

序

阳明先生则言 上

阳明先生则言 下

主要参考书刊目录

精彩试读

王阳明是宋明理学的集大成者,他将陆九渊“心即理”理论进行了完善和升华,同时对宋代理学有一个完整的总结,更有对孔孟以来整个儒学思想核心问题的提炼。他创立的阳明心学是中国思想文化史上的重要学说之一,以儒学为根基,同时又融汇佛道思想,通过“心即理”“知行合一”“致良知”等核心概念,简明切实地阐释了极具东方特色的思想体系,并实现理论与实践的统一、主体与客体的统一,直至今天依然有着重大理论价值和现实意义。而正如钱穆所论:“要研究王学的人,不要忘了他成学前的那一番经历”,“要把他自己成学前的种种经历来为它下注释”,“若忘了他的实际生活,空来听他的说话,将永不会了解他说话的真义”。欲领会阳明学说的精神所在,必得先了解他的生平经历。

王阳明(1472—1528)名守仁,字伯安,谥文成,浙江绍兴府余姚人。其父王华为成化十七年(1481)状元,官至南京吏部尚书。阳明幼年随父迁居山阴,三十一岁结庐宛委山阳明洞天,自号阳明山人、阳明子,故世称阳明先生。阳明自少年时就有非凡的志向。据钱德洪所撰《年谱》记载,阳明十一岁时,“尝问塾师曰:‘何为第一等事?’塾师曰:‘惟读书登第耳。’先生疑曰:‘登第恐未为第一等事,或读书学圣贤耳。’”希圣希贤之志,此时已然确立。十五岁时,“出游居庸三关,即慨然有经略四方之志”。十八岁时,谒见儒学名流娄谅,娄谅“语宋儒格物之学,谓‘圣人必可学而至’”,阳明“深契之”“始慕圣学”。弘治五年(1492),阳明二十一岁,举浙江乡试,成为举人,但学圣之路也遭遇重大挫折:“遍求考亭遗书读之。一日思先儒谓‘众物必有表里精粗,一草一木,皆涵至理’,官署中多竹,即取竹格之;沉思其理不得,遂遇疾。”这使他对朱熹的“格物致知”之学产生了深刻的怀疑,“自委圣贤有分,乃随世就辞章之学”。不料在接下来的两次会试中,阳明又因才高被忌,接连失利。同舍有以不得第为耻者,而阳明慰之曰:“世以不得第为耻,吾以不得第动心为耻。”在他心目中,举业任进已降格为外在的“动心”之欲,不得第并不为“耻”,若不得第而“动心”,方是“耻”。弘治十二年(1499),阳明二十八岁,第三次参加礼部会试,举南宫第二人,赐二甲进士第七人,观政工部,开始了他坎坷而辉煌的政治生涯。在这一时期,他还曾经和李梦阳、何景明、徐祯卿等当时文坛第一流诗人唱和交游,“以才名争驰骋,学古诗文”,成为当时文学复古运动的积极参与者,但最终感叹:“吾焉能以有限精神为无用之虚文也!”又转求佛老之学,“久之悟曰:‘此簸弄精神,非道也。’又屏去”。可见,阳明虽然在十一岁时就立下“学圣贤”之志,但对于经由何种途径实现这一志向,却终究是不明确的,经历了一系列的挫折、迷茫和惶惑,湛甘泉概括为:“初溺于任侠之习;再溺于骑射之习;三溺于辞章之习;四溺于神仙之习;五溺于佛氏之习。”(《阳明先生墓志铭》)直至弘治十八年(1505),阳明才不再彷徨犹疑,最终确定儒家的圣贤之学为他精神上的终极追求。《年谱》记载:“是年先生门人始进。学者溺于词章记诵,不复知有身心之学。先生首倡言之,使人先立必为圣人之志。”但还未能建立起自己的心学体系,同时也因欠缺“事上磨炼”,所以还不能达到“心与理为一”的程度和浑融一片的境界。